カノン進行はパッヘルベルの『カノン』で知られる循環コードをポップス向けに簡略化したものです。

I→V→vi→iii→IV→I→IV→Vという順次進行がもたらす安心感と高揚感が最大の特徴。本節ではミニマルながらドラマティックな仕組みを概観し、実例を交えて“耳に残る理由”を紐解きます。

All in Musicでは「音楽制作を始めたいけど、何から手をつけたらいいか分からない」「今まで楽器を触れたことはないけど作曲がしたい」という方に向けて、DTMレッスンを提供しています!このレッスンでは、作曲、編曲、そしてソフトの使い方を基礎からしっかりとサポートします。

- 作曲:メロディ作成のコツや曲の構造について一緒に考えていきます。自分だけのオリジナル曲を作るためのお手伝いをします。

- 編曲:伴奏の作成や楽器の選び方、楽曲全体をプロ仕様に仕上げるためのテクニックを伝授します。

- ソフトの使い方:DAWの使い方を丁寧に解説。初心者でも簡単に扱えるようになるまでサポートします。

レッスンはオンラインで行いますので、場所を問わずどこからでも参加できます。リアルタイムで質問ができるため、わからない点もその場で解決することが可能です。

DTMを始める際に重要なソフト選びについて悩んだ際は、購入前の相談も受け付けています。

目的に合ったソフトや、初心者におすすめのツールなど、あなたにぴったりの選択ができるようアドバイスします。

音楽制作をもっと自由に楽しめるよう、丁寧でわかりやすいレッスンを心がけています。ぜひ一緒に、あなたの音楽の夢を実現しましょう!

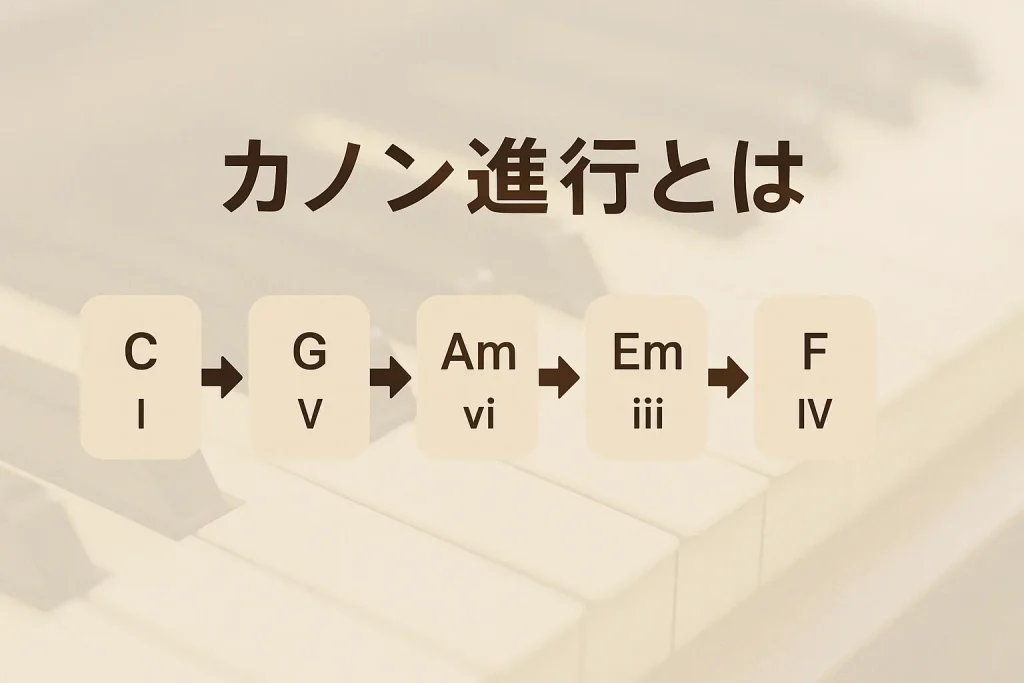

カノン進行とは

カノン進行はどのようにして生まれたのか、どのようなコードの構成になっているのかを解説します。

カノン進行の語源と歴史的背景

カノン進行の起源は17世紀、独作曲家ヨハン・パッヘルベルの三声カノンにさかのぼります。当時の低音部は現在でいうI→V→vi→III→IV→I→IV→Vの8小節ループで、対位法的模倣が豊かな和声を形成しました。

20世紀に映画音楽で再評価され、ロックやJ‑Popに広がり、「泣きメロ」の代名詞として定着。日本のアニメソングやアイドル曲でも定番となり、世代を超えて愛される進行となっています。

基本コード構成とダイアトニック機能

原型はすべてダイアトニックコードで構成され、キーが変わってもⅠ→Ⅴ→Ⅵm→Ⅲm→Ⅳ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅴという機能の流れは共通。8小節に起承転結が凝縮されるため、短いループでも劇的展開を生み出せます。

分数コードや第1転回形でベースを滑らかに下降させれば安定感を強調でき、テンションや代理コードを重ねても原型の魅力が失われにくい万能フォーマットです。

I–V–VIm–IVとの違いと混同される理由

ネットで“カノン進行”と紹介される4小節型Ⅰ→Ⅴ→Ⅵm→Ⅳは、原型の前半を抽出した簡略版です。

尺が短くリズムトラックとの親和性が高いためEDMやシティポップで多用されますが、Ⅲmと終止Ⅴへの推進力が省かれる分コンパクトで爽快な印象になります。

Aメロに4小節型、サビに8小節型を置くと統一感とクライマックス感を両立できます。

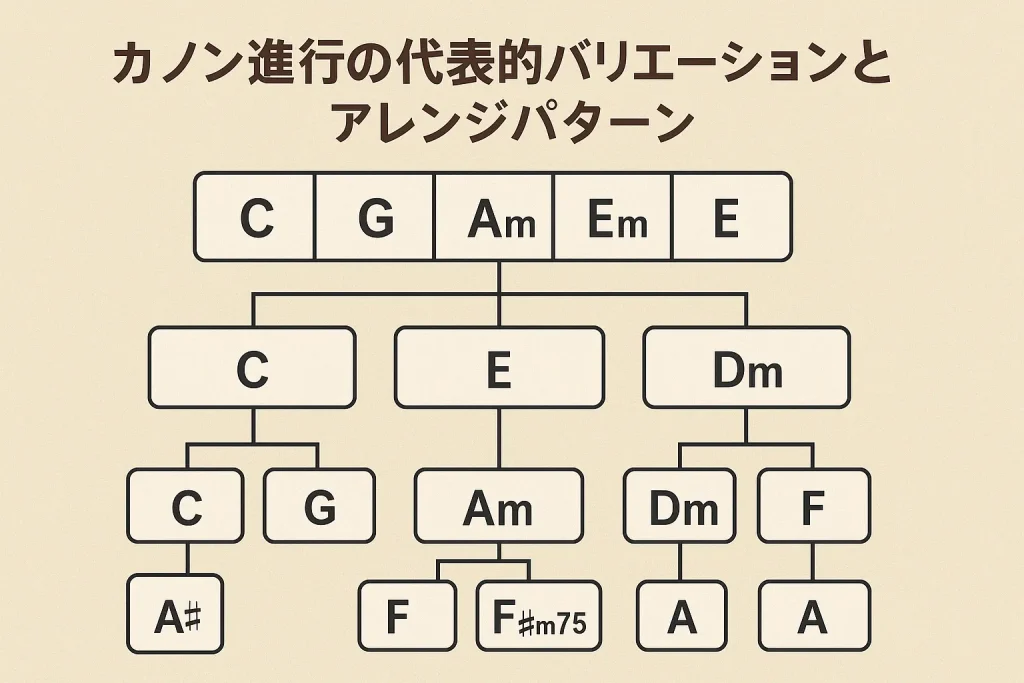

カノン進行の代表的バリエーションとアレンジパターン

カノン進行は後半コードを置き換えたりテンションを加えるだけで雰囲気が一変します。

本節ではポップス、R&B、映画音楽で定番となった3種のバリエーションを取り上げ、響きの違いと活かし方を具体的に解説します。

後半をIV–I–Vに置き換える王道ポップス型

原型のⅣ→Ⅰ→Ⅴ終止をⅤ→Ⅳ→Ⅰに換えると“未完感”が生まれ疾走感が強調されます。

C調ではAm→Em→F→G→C→G→F→Gとなり、アップテンポのアイドル曲やサビ前の駆け上がりに最適です。

洋楽カントリーやポップパンクでも定番で、ジャンル横断の汎用性が魅力となっています。

サブドミナントマイナーを挿入した切な系アレンジ

ⅣコードをⅣmに変えると瞬時に哀愁が漂います。C調ではF→Fm→Cが核となり、6小節目で泣きを加速させます。

J‑Popバラードでは定番の手法で、テンション♭9やadd9を重ねればジャズ感が増し、大人びた印象に変化させることも可能です。

さらにⅣm直後にセカンダリードミナントを挿入するとシネマティックな広がりが得られます。

セカンダリードミナントで彩るジャズポップ型

各コードの前にⅤ7を置くとEm7→A7→Dm7→G7→Cmaj7→B7→Em7→A7となり、Ⅱ‑Ⅴ連続でジャジーなクロマチック感が得られます。

テンション9・13で大人っぽさが増し、AORやシティポップの間奏に最適です。

ただしテンション渋滞を避けるためメロディとの干渉チェックは必須となります。

カノン進行が登場する有名曲・アニメソング・ゲーム音楽10選

クラシック原曲『パッヘルベルのカノン』はもちろん、Avril Lavigne「Girlfriend」、宇多田ヒカル「First Love」、RADWIMPS「前前前世」などジャンルを超えて採用例は多数あります。

- パッヘルベル《カノン》 – すべての源流。

- Avril Lavigne「Girlfriend」 – サビで8小節型をそのまま展開。

- RADWIMPS「前前前世」(映画『君の名は。』主題歌) – Aメロに簡略型を使用。

- Jason Mraz「I’m Yours」 – 全編で4小節型をループ。

- Green Day「Basket Case」 – コーラスで8小節型のロック・アレンジ。

- Maroon 5「She Will Be Loved」 – サビにI‑V‑vi‑IV(簡略型)を採用。

- 黒うさP feat. 初音ミク「千本桜」 – AメロにCanon感の強い循環を配置。

- Lia「鳥の詩」(ゲーム/アニメ『AIR』OP) – サビで切ないカノン進行。

- ゲーム『ゼルダの伝説』“Great Fairy Fountain” – 伴奏アルペジオがカノン原型。

- The Beatles「Let It Be」 – ヴァース部でI‑V‑vi‑IVの簡略型を反復。

ボカロ曲「千本桜」やゲーム『ゼルダの伝説』BGMにも潜みます。聴き比べながらコードの共通点とアレンジ差を分析すると、進行の強みと個性の出し方を体感できます。

カノン進行を作曲に取り入れるときのポイント

コード配置だけでなく演奏・打ち込みの細部に目を向けることで完成度は大幅アップします。

本節ではメロディ、ベース、リズムの三要素に分け実践的アレンジポイントを整理し、曲調やテンポに合わせた最適解を提示します。

メロディはコード分解音に依存しすぎない

コードトーンだけでは伴奏と同化しがちです。

意図的に9thや♯11を長めに置くとフックが生まれ、特にⅥm上のM9はバラードの泣き所に有効と言えるでしょう。

休符を活かし、ハーモニーが動く瞬間に音を抜くと印象が深まります。

ベースラインの順次進行で安定感を演出

1度→5度→6度→3度→4度→1度の下降をレガートで繋ぐと進行の“歩み”が可視化されます。

オクターブ跳躍やクロマチックで変化を付け、ロックは8分ピッキング、R&Bはゴーストノートを加えるなどジャンル別に表情を調整しましょう。

リズムパターンで単調さを打破するアイデア

2小節ごとにスネアフィル、8小節目でシンバルロールを入れるだけでダイナミクスが生まれます。

ハーフタイム→通常拍の“二段変速”やシンコペーションでノリを誘発することが可能です。

MIDI打ち込み時はベロシティを揺らし機械感を軽減しましょう。

カノン進行を使う際の注意点とマンネリ回避策

魅力的だからこそ乱用すると「また同じ曲」と思われがちです。

本節では飽きを防ぐテクニックと作曲時の落とし穴を整理し、方向性やターゲットに合わせた最適化を促します。

これらを意識すれば汎用性を保ちつつオリジナリティを獲得できます。

テンションコードで色彩を変え聴き疲れを防ぐ

定番トライアドに9th・13thを加えると光沢感が増しますが、メロディとの衝突や帯域の濁りに注意してください。

ダイアトニック外音は半音で滑らかにつなぎ、選択的に導入しましょう。

ブレイクで区切りを再定義する

6小節目でドラムを落としFXで空間をリセットし、最後のⅤで全楽器復帰させると劇的なダイナミクスが得られます。

ギターカッティングやフィルター開閉など小技を重ね、転調の前にもブレイクを挟むと自然に流れを繋げられます。

ほかの循環進行との組み合わせで展開にメリハリ

Aメロに4536進行、Bメロにサブドミナントマイナー進行などを配置し、最後のサビ直前で原型カノンへ回帰させると一貫性と解放感を両立することが可能です。

物語的構成でリスナーを飽きさせません。

楽器別カノン進行トレーニングメニュー

理論を理解したらフィジカル練習で体に落とし込むことが重要です。

ここではピアノ・ギター・DTMの3ワークアウトをレベル別に紹介し、習得フレーズの習慣化で即興力と作業速度を飛躍的に高めます。

ピアノ:右手分散和音と左手ベースで運指強化

右手アルペジオ・左手原型ベースを♩=70から始め、転回形でボイシングを滑らかにしましょう。

メロディ置換やオクターブ跳躍、ペダリング制御を段階的に加え、録音チェックで客観的に精度を磨きましょう。

ギター:コードトーン+カポ活用でキー変換練習

ローコードで覚えたらカポを2フレットずつ移動しさまざまなキーで演奏ができるように練習をしましょう。

ルート⇔5度交互ベースで低域を補強し、トップノートをメロディ化してソロギター風伴奏へ変化させることができます。

ストロークとトラヴィスピッキングを織り交ぜフォームを録画確認すると効果的です。

DTM:MIDIパターン複製で自動伴奏を作る

ピアノロールにベースのみ入力しコードトラック自動生成→アルペジエーターで16分分散和音→Humanizeで揺れを付加しましょう。

リバーブ・ディレイのプリディレイとフィードバックをBPM連動で最適化し、余韻が次小節をマスクしないよう調整します。

カノン進行と他の定番コード進行の比較から学ぶ応用法

4536進行や簡略型カノンなど、重心の置き方が異なる循環進行と並べて聴くと、ハーモニーが与える感情の違いが直感的に理解できます。

DAWでプリセットを並べメロディを固定したまま伴奏だけ差し替える実験は、意図的に感情をデザインするトレーニングに最適です。

まとめ|カノン進行を武器に表現力を高めよう

カノン進行は初心者でも扱いやすい一方、テンション追加・代理コード・リズム変化で無限のバリエーションを生み出せる完成度の高い循環コードです。

歴史や応用法、練習メニューを総合活用すれば作曲の引き出しが大幅に拡張されます。まずは原型通り1曲書いて耳を慣らし、応用テクニックで自分だけの“泣き進行”を築きましょう。

All in Musicのレッスンでは実演を交えた指導で短期間のスキルアップが可能です。

All in Musicでは「音楽制作を始めたいけど、何から手をつけたらいいか分からない」「今まで楽器を触れたことはないけど作曲がしたい」という方に向けて、DTMレッスンを提供しています!このレッスンでは、作曲、編曲、そしてソフトの使い方を基礎からしっかりとサポートします。

- 作曲:メロディ作成のコツや曲の構造について一緒に考えていきます。自分だけのオリジナル曲を作るためのお手伝いをします。

- 編曲:伴奏の作成や楽器の選び方、楽曲全体をプロ仕様に仕上げるためのテクニックを伝授します。

- ソフトの使い方:DAWの使い方を丁寧に解説。初心者でも簡単に扱えるようになるまでサポートします。

レッスンはオンラインで行いますので、場所を問わずどこからでも参加できます。リアルタイムで質問ができるため、わからない点もその場で解決することが可能です。

DTMを始める際に重要なソフト選びについて悩んだ際は、購入前の相談も受け付けています。

目的に合ったソフトや、初心者におすすめのツールなど、あなたにぴったりの選択ができるようアドバイスします。

音楽制作をもっと自由に楽しめるよう、丁寧でわかりやすいレッスンを心がけています。ぜひ一緒に、あなたの音楽の夢を実現しましょう!